ぴよラボイメージ

「朝ごはんを作りながら、子どもを保育園に送り、仕事に間に合うようバタバタと家を飛び出す毎日…。」

そんな生活を送る中で、「この働き方で本当に続けられるの?」と感じたことはありませんか?

育児と仕事を両立したいと考える人にとって、「どうすれば両立できるのか?」という疑問は常につきまといます。

特に育児と仕事の両立を無理なく続けるためには、働き方や時間の使い方、利用できる制度を知っておくことが重要です。

現在、共働き世帯の割合は年々増加しており、多くの家庭が仕事と育児を両立させています。

しかし、実際にどのように働いているのか、ワーママの平均勤務時間はどのくらいなのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

また、保育園ママの平均年収や育児と両立しやすい職種についても、事前に情報を把握しておくことで、自分に合った働き方を選ぶための幅が広がります。

本記事ではママが働きたい職業や、休みやすい仕事のメリット・デメリット、そして両立のために活用できる制度について詳しく解説します。

育児と仕事の両立を成功させるためにどのような工夫ができるのか、具体的なデータやポイントを交えながら紹介していきます。

仕事と家庭のバランスを上手に取りながら、自分に合った働き方を見つけましょう。

育児と仕事を両立するための具体的な方法や工夫

共働き世帯の割合やワーママの平均勤務時間と収入の実態

育児と両立しやすい職種やママが働きたい職業の特徴

両立をサポートする制度や休みやすい仕事のメリット・デメリット

育児と仕事を両立成功させるポイント

・両立するにはどうしたらいい?

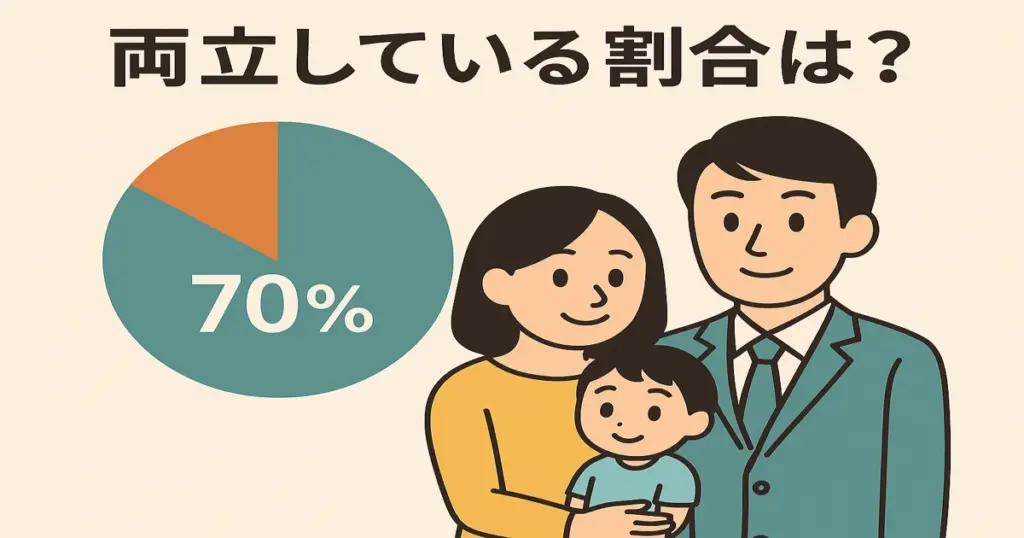

・両立している割合は?

・ワーママの平均勤務時間はどのくらい?

・保育園ママの平均年収

両立するにはどうしたらいい?

ぴよラボイメージ

育児と仕事を両立するためには、効率的な時間の使い方や周囲のサポートを活用することが重要です。

育児には予測できないトラブルがつきものですが、適切な準備をしておくことで負担を軽減できます。

ここでは、仕事と育児の両立を成功させるための具体的な方法を紹介します。

まず、仕事と育児のスケジュール管理を徹底することが大切です。

働く時間と育児の時間を明確に区別し、無理のないタイムスケジュールを組みましょう。

特に子どもの送迎や食事の準備、寝かしつけなどのルーティンを決めておくと、1日の流れがスムーズになります。

これにより仕事中も集中しやすくなり、時間のロスを防ぐことができます。

また、家事や育児の負担を分担することも欠かせません。

パートナーと役割を明確にし、「誰が」「いつ」「何をするのか」を話し合って決めておくとよいでしょう。

夫婦で協力することでお互いの負担を軽減し、気持ちの余裕も生まれます。

さらに、家事代行サービスや時短家電を活用するのも有効です。

例えば食洗機やロボット掃除機を導入すると、家事の時間を大幅に短縮できます。

毎日の家事を効率化することで、子どもと向き合う時間を確保しやすくなるでしょう。

職場の制度を利用することも、両立を成功させるポイントです。

育児休業や時短勤務、フレックスタイム制度など、企業が提供するサポートを積極的に活用しましょう。

特にリモートワークが可能な場合は、通勤時間を削減できるため、家族との時間を増やすことができます。

仕事の進め方についても周囲とコミュニケーションをとりながら、柔軟に調整することが重要です。

一方で両立を過度に意識し、完璧を求め過ぎるのは避けるべきです。

家事や育児、仕事のすべてを完璧にこなそうとすると、精神的な負担が大きくなります。

優先順位をつけて「今日は最低限の家事だけにする」「子どもと遊ぶ時間を確保する」など、柔軟な対応を心がけましょう。

時には家事を後回しにしてでも、自分のリフレッシュ時間を確保することも大切です。

スケジュール管理やサポートの活用、職場制度の利用により、無理なく仕事と育児を両立できます。

日々の工夫を積み重ねて、バランスの取れた暮らしを目指しましょう。

両立している割合は?

ぴよラボイメージ

現在、共働き世帯は増加しており、育児と仕事を両立している家庭の割合も年々上昇しています。

厚生労働省の統計によると、日本の共働き世帯の割合は約7割に達しており、育児をしながら働くことが一般的になってきています。

ここでは、具体的なデータをもとに両立している人の割合について詳しく解説します。

まず、共働き世帯の推移を見てみると、1985年時点では専業主婦世帯の割合が高かったものの、2020年以降は共働き世帯の方が多数派になっています。

特に都市部では待機児童の問題などありますが、多くの家庭が工夫しながら育児と仕事を両立しています。

また、育児と仕事を両立している人の中でも、フルタイム勤務とパート勤務の割合には差があります。

総務省の調査によると、共働き世帯のうち妻がフルタイムで働いている家庭は約30%、パートタイムや短時間勤務をしている家庭は約40%となっています。

つまり、多くの女性はフルタイム勤務ではなく、柔軟な働き方を選択していることがわかります。

一方で育児と仕事を両立するために工夫をしている人も多く、育児休業や時短勤務を活用しているケースが増えています。

特に近年の法改正により、男性の育児休業取得率も徐々に向上しています。

これにより夫婦で育児の負担を分担しながら、両立を実現している家庭が増えているのが現状です。

このように、育児と仕事の両立は決して特別なことではなく、多くの家庭で実践されています。

働き方の多様化により、より柔軟な選択肢が広がっているため、自分に合った方法を見つけて両立を目指しましょう。

ワーママの平均勤務時間はどのくらい?

育児と仕事を両立するワーキングマザー(ワーママ)は、限られた時間の中で効率的に働くことが求められます。

一般的なフルタイム勤務の労働時間は1日8時間、週40時間ですが、実際にワーママがどのくらいの時間働いているのかを見ていきましょう。

総務省の**「労働力調査」**によると、共働き世帯の母親の平均勤務時間は、フルタイム勤務で1日約7~8時間、パート・アルバイトの場合は4~6時間となっています。

これは時短勤務制度やシフト勤務を活用している人が多いため、一般的な労働時間よりも短めになっていることが分かります。

ワーママの勤務時間は、働き方や企業の制度によって大きく異なります。

例えば育児と両立しやすい職種に就いている場合、フレックスタイム制度や在宅勤務を活用して、1日の労働時間を調整しながら働くことができます。

一方で、勤務先に時短制度がない場合は、フルタイムでの勤務を余儀なくされるケースも少なくありません。

また、育児と仕事のバランスを取るため、週3~4日の勤務にするワーママも増えています。

特にパートや派遣社員として働く場合、勤務時間を自由に設定しやすいため、育児の負担を軽減しながら収入を得ることが可能です。

しかし、勤務時間が短い分、収入面に影響が出ることもあります。

フルタイムで働く場合と比べると、時短勤務やパート勤務では月収が減るため、家計のやりくりや節約の工夫が必要になるでしょう。

また、勤務時間が短いことで、キャリアアップのチャンスが少なくなるというデメリットもあります。

このようにワーママの勤務時間は多様化しており、個々の状況に応じた働き方が求められます。

家庭と仕事の両立をスムーズに進めるために、勤務時間や働き方について事前に検討し、無理のないスケジュールを組むことが重要です。

保育園ママの平均年収

共働き世帯が増加する中で、子どもを保育園に預けながら働く母親(保育園ママ)の収入は、多くの家庭にとって重要な要素となります。

では、実際に保育園に子どもを預けながら働く母親の平均年収はどのくらいなのでしょうか。

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)二人以上の世帯」(2023年)によると、共働き世帯の母親の平均年収は約221万円と推定されています。

ただし、この金額は働き方によって大きく異なり、フルタイム勤務の場合は300万円~400万円、パート・アルバイト勤務の場合は100万円~150万円程度が一般的な水準です。

フルタイムで働く場合、企業の給与体系や職種によって年収に差が出ますが、大手企業や専門職(エンジニア、看護師、薬剤師など)では、500万円以上の年収を得ることも可能です。

一方で、パートタイム勤務の場合は時給制で働くことが多く、勤務時間が短いため年収200万円以下になるケースが多いといえます。

保育園ママの年収に影響を与える要因として、勤務時間や雇用形態、地域差などがあります。

例えば都市部の方が給与水準が高い傾向にあり、地方では同じ職種でも年収が低くなることが一般的です。

また、育児支援制度が充実している企業では、時短勤務でもある程度の収入を確保しやすくなっています。

一方で育児と仕事を両立するためには、年収だけでなく、働きやすさや福利厚生の充実度も重要なポイントになります。

年収が高くても長時間労働や過度な残業がある職場では、家庭との両立が難しくなる可能性があります。

そのため、自分のライフスタイルに合った働き方を選ぶことが大切です。

このように保育園ママの平均年収は勤務形態や職種によって幅があるため、自身のライフプランに合った働き方を検討することが重要です。

収入だけでなく働きやすさや育児とのバランスも考慮し、無理なく働ける環境を選びましょう。

育児と仕事を両立するのに適した職業選び

・育児と両立しやすい職種

・ママが働きたい職業ランキング

・休みやすい仕事ランキング

・両立のために活用できる制度

育児と両立しやすい職種

仕事と育児を両立するためには、柔軟な働き方が可能な職種を選ぶことが重要です。

育児中の親にとっては勤務時間や労働環境、仕事の負担が少ない職種を選ぶことが、心身の負担を軽減するポイントになります。

ここでは、育児と両立しやすい職種の特徴と具体例を紹介します。

まず、在宅勤務が可能な仕事は、育児との両立に向いている場合があります。

例えば、Webライター、プログラマー、デザイナー、オンライン講師などは企業や業務内容によっては自宅で働けることがあり、子どもの世話をしながら働く選択肢の一つとなる可能性があります。

通勤の負担がなく、勤務時間を調整しやすい点が大きなメリットです。

また、時短勤務やシフト調整が可能な仕事も、育児中の方に向いています。

例えば事務職やコールセンター、医療・福祉業界のパート勤務などは、短時間勤務がしやすく、保育園の送迎時間に合わせたシフト調整が可能な職場も多いです。

特に病院や介護施設の仕事では、人手不足のため柔軟な働き方を受け入れているところもあります。

次にフレックスタイム制を導入している企業の仕事も、育児との両立に向いています。

例えば営業職や企画職、エンジニアなどは、働く時間をある程度調整できるため、子どもの学校行事や急な体調不良にも対応しやすくなります。

フレックスタイム制度を活用すれば朝はゆっくり準備をして、夕方早く帰宅することも可能です。

一方で、育児と両立しにくい仕事もあります。

例えば長時間労働が求められる職種や、シフト勤務が厳しく固定されている仕事は、育児との両立が難しい場合があります。

具体的には飲食業界のフルタイム勤務や、夜勤が多い職種、海外出張が頻繁にある仕事などは、子どもの生活リズムとの調整が難しくなりがちです。

このように育児と両立しやすい職種を選ぶことで、仕事と家庭のバランスをとりやすくなります。

自分のライフスタイルや子どもの年齢に合わせて、働き方を柔軟に考えていくことが重要です。

ママが働きたい職業は?

育児と仕事を両立したいと考えるママにとって、働きやすさや収入の安定性は重要なポイントです。

近年ママが働きたい職業として人気のある仕事には、柔軟な働き方が可能なものが多く選ばれています。

特に人気のある職業の一つが事務職です。デスクワークが中心で、定時退社しやすいことから、保育園の送迎や家事との両立がしやすい点が魅力とされています。

次に医療・福祉関係の仕事も人気が高いです。

看護師や医療事務、介護職などは、パートや時短勤務が可能な職場が多いため、ライフスタイルに合わせやすい傾向があります。

また、在宅勤務が可能な仕事も注目されています。

Webライターやデータ入力、オンライン秘書などは、育児をしながらでも働きやすく、時間の融通が利く点がメリットです。

加えて、教育関連の仕事も根強い人気があります。

保育士や塾講師、家庭教師などは、子どもと関わることができるため、育児経験を活かしやすい職種といえるでしょう。

このようにママが働きたい職業には、時間の調整がしやすい仕事や、安定した収入を得られる仕事がランクインしています。

自分の家庭の状況や希望する働き方に合わせて、職業を選ぶことが大切です。

休みやすい仕事のメリット・デメリット

仕事と育児を両立するうえで、「急な休みが取りやすい仕事」は大きなメリットになります。

子どもの体調不良や学校行事などで柔軟に休める仕事は、ワーママにとって魅力的な選択肢となるでしょう。

休みやすい仕事の代表的なものとして、事務職が挙げられます。

企業によっては、業務の繁忙期を避ければ有給休暇を取りやすく、残業も少ない傾向にあります。

次にコールセンターの仕事も休みやすい職種の一つです。

シフト制のため、自分の希望する日に勤務を調整しやすい特徴があります。

また、パート・アルバイトの仕事全般も休みやすい傾向にあります。

特に飲食店や販売スタッフなどはシフトの調整がしやすく、家庭の事情に合わせて働ける点が魅力です。

さらに、在宅ワークも休みやすい仕事の一つとして人気があります。

例えばWebライターやオンライン講師、データ入力の仕事は、納期さえ守れば業務時間を自由に調整できるため、子どもの急な体調不良にも対応しやすいでしょう。

ただし、休みやすい仕事は比較的収入が安定しにくいというデメリットもあります。

そのため勤務時間や報酬のバランスを考えながら、自分に合った仕事を選ぶことが重要です。

両立のために活用できる制度

仕事と育児を両立するためには、職場や行政が提供する制度を上手に活用することが重要です。

多くの企業や自治体では、ワーママを支援するためのさまざまな制度を整えています。

代表的な制度の一つが、時短勤務制度です。

これは育児をしている従業員が、通常の勤務時間より短縮された時間で働ける制度で、特に子どもが3歳になるまで利用できる企業が多いです。

次に育児休業制度も重要な制度の一つです。

厚生労働省の「育児・介護休業法」に基づき、育児休業制度を利用すると、一定の条件を満たすことで「育児休業給付金」を受け取ることができます。

詳細は厚生労働省の公式サイトや勤務先の制度を確認してください。

これに加えて男性の育児休業取得を推進する企業も増えており、夫婦で育児を分担しやすくなっています。

また、子の看護休暇制度も活用できます。

小学校入学前の子どもを持つ親が、病気やケガの際に年間5日(子どもが2人以上いる場合は10日)まで休暇を取得できる制度です。

これを活用すれば、子どもの急な体調不良にも対応しやすくなります。

自治体によっては、ファミリーサポートセンターや病児保育サービスを提供しているところもあります。

こうした支援制度を活用することで、育児の負担を軽減しながら仕事を続けることができます。

このように両立を成功させるためには、職場や行政の制度をうまく活用しながら、無理のない働き方を選ぶことが大切です。

事前にどのような制度があるのかを確認し、必要に応じて活用していきましょう。

育児と仕事の両立で悩みやすいポイントをQ & A形式でまとめました

- Q:時短勤務だと、どれくらい年収が下がるの?

-

A: 1日6時間勤務(30時間/週)にすると、単純計算で25%前後下がることが多いです。

ただし、職種や会社によっては手当や昇給制度でカバーできる場合もあるので、具体的に確認してみましょう。 - Q:保育園から帰ってきてからが戦場なんですが、どうしてますか?

-

A:夕方〜寝かしつけまではほんとにバタバタですよね…。

時短家電(食洗機・ロボット掃除機)をフル活用しつつ、夜ごはんは週末にまとめて冷凍しておくと、かなり楽になります! - Q:正社員・フルタイムで育児って、実際どう?

-

A:大変なのは間違いありませんが、職場や家庭の支えがあれば不可能ではありません。

通勤時間が短い、在宅勤務あり、家族の協力があるなど、条件がそろえばフルタイムでもやっていけます。 - Q:育児と仕事を両立するためにどんな工夫してますか?

-

A:早朝に15分だけ自分の時間を確保する、スマホの通知は仕事中オフにする、夜家事はできるだけ削るなど、細かい工夫の積み重ねがカギになります!

育児と仕事の両立を無理なく続けるために「まとめ」

育児と仕事を両立するには、効率的な時間管理と適切なサポートの活用が欠かせません。

まず、スケジュール管理を徹底し、仕事と育児の時間を明確に区分することで、限られた時間を最大限に活用できます。

特に子どもの送迎や家事のルーティンを決めておくと、スムーズに1日を過ごしやすくなります。

また、企業の育児支援制度を積極的に活用することも重要です。

時短勤務やフレックスタイム、在宅勤務を導入している職場を選ぶことで、柔軟な働き方が可能になります。

加えて育児休業や子の看護休暇を利用すれば、子どもの体調不良時にも対応しやすくなります。

さらに、家庭内のサポート体制を整えることも大切です。

パートナーとの家事・育児の分担を明確にし、負担を分散することで、ストレスを軽減できます。

加えて、自治体のファミリーサポートや病児保育を活用することで、急な予定変更にも対応しやすくなります。

仕事と育児の両立には、正解があるわけではありません。

大切なのは、自分と家族に合ったスタイルを見つけ、周囲の支援や制度を柔軟に活用していくことです。